【第1回レポート】北大子ども学ゼミナール:「子ども理解」を考える(全3回)がスタートしました

- 投稿日:

-

10月25日(土)に、北大子ども学ゼミナール(全3回)の第1回を開催しました。

第1回:いま、なぜ「子ども理解か」レポート

報告者:伊藤一奈(北海道大学・乳幼児発達論研究室修士2年)

子ども発達臨床研究センター初の試みとなる全3回の「北大子ども学ゼミナール」がスタートした。

第1回目のこの日、札幌をはじめ、旭川、帯広、美瑛、さらには東京から、様々なバックグラウンドをもつ35名の参加者が集まった。開講に際し、講師の川田先生から、北大幼稚園開園当時などのスライドを用いたゼミナール開講のきっかけについてのお話があり、参加者は熱心に耳を傾けていた。続く自己紹介では、保育園、子育て支援、学童保育、大学の非常勤講師など、多様な所属ながら「子ども理解を深めたい」という共通の強い意欲を持つ参加者同士の和やかな交流となった。この日のメイン活動であるグループワークでは、8グループに分かれ、「子ども理解のおもしろさ、難しさ」という課題の下、活発な意見交換が行われた。難しい課題のように思われたが、実践者が多いこともあって議論は予定時間を超えても尽きることがなかった。

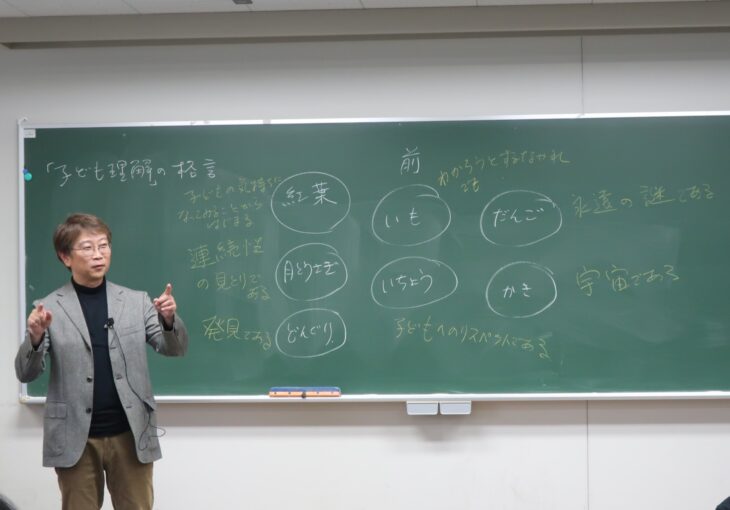

議論の結びとして、「子ども理解とは〇〇である」という格言の提示が行われると、それぞれのグループの視点から、洞察に満ちた独自の言葉が紡ぎ出された。参加者にお話を伺ったところ、「このような学びの場は自分には場違いなのではないかと思ったが、和気あいあいと話せて共感できることもあって楽しい」という感想や、「幼児教育の場で培ったものが、小学校で生かせないでいる現状を見て、幼児教育との連続性について考える必要があると感じている。このゼミナールで、そのための手がかりを見つけたい」(伊藤要約)という実践的な課題意識が伺える声が寄せられた。

熱気あふれる議論と和やかな雰囲気の中で、全3回のゼミナールへの期待が高まる有意義なスタートとなった。

▼▼▼▼▼

(当日の様子)

グループワークで付箋を貼りながら話し合っている様子です。

グループワーク後には話し合いの内容や格言の発表を行いました。

さまざまな格言が出揃いました。